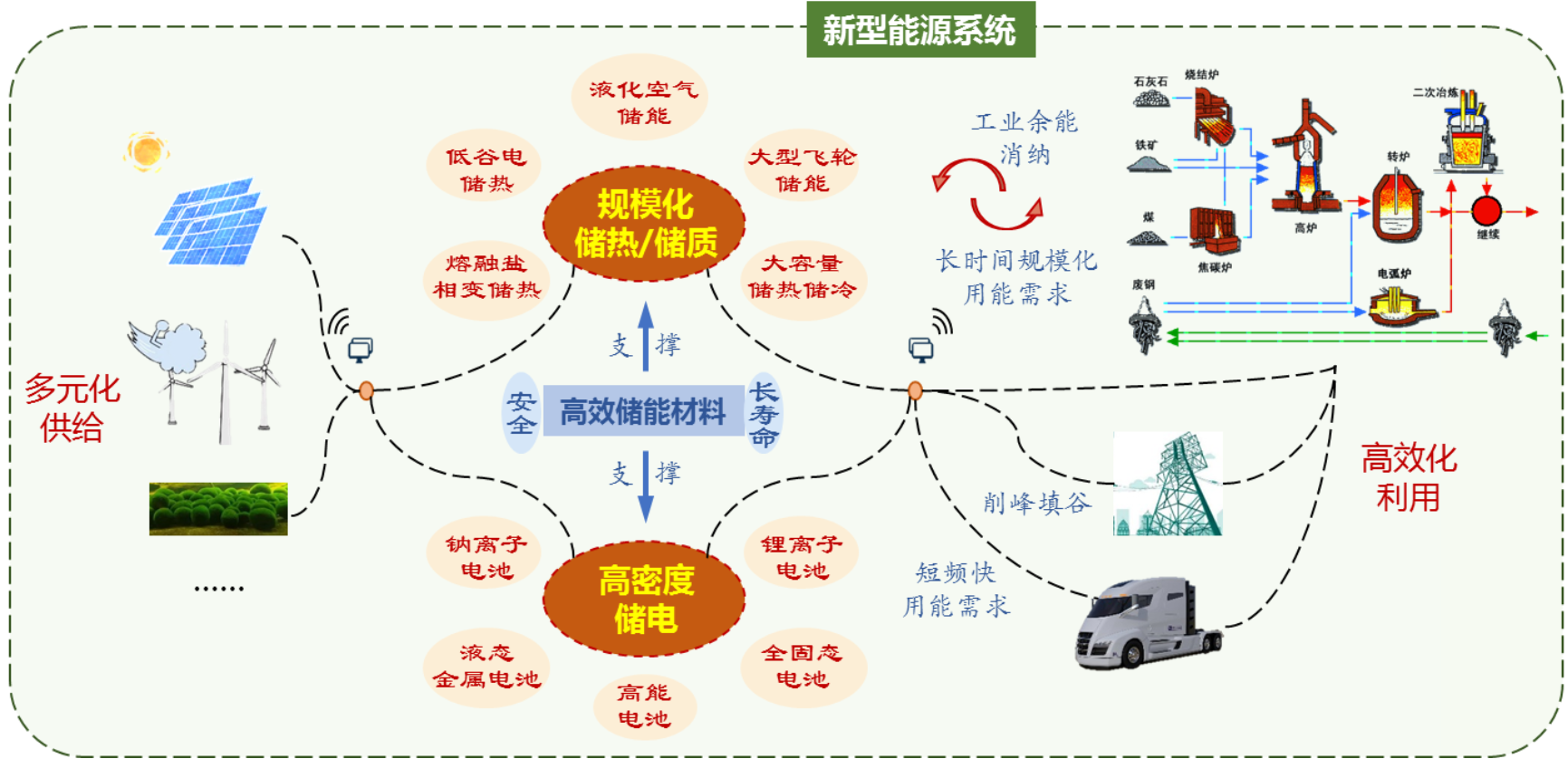

申请单位北京科技大学及其联合共建单位英利能源(中国)有限公司、中车石家庄车辆有限公司、石家庄铁道大学、金开新能科技有限公司长期开展以热/冷、质、电多模式为特征的工业储能技术创新:以规模化热/冷/质存储为核心,平衡工业生产过程的巨大能源需求并进行工业余能的均衡消纳;以灵活化储电为补充,调节大幅变化的随机性用电需求并为移动端进行方便的电能供给;以系列化的高效储能材料为基础,支撑规模化储热/冷/质、高响应低衰减的高密度储电技术;并最终构建以多模式储能技术为纽带的新型能源系统,实现能源多元化生产与高效化利用的协同匹配,如图1所示。

图1 多模式规模化储能的新型能源系统

围绕上述研发方向,申请单位在储能领域已有近40年的基础研究和关键技术积淀,在规模化储热/冷/质、高密度储电、高效储能材料、新型能源系统等方向形成了独特的技术优势,具体如下:

(1)规模化储热储质研究

在工业储能储热方向,从20世纪80年代,北京科技大学老一辈大师在高温炉窑蓄热室研究基础上,开发了新型蓄热材料和蓄热系统,形成了工业炉窑蓄热式高温空气燃烧技术,有效解决了我国高炉煤气产量大、热值低、利用难等问题,在钢铁、有色等行业迅速推广应用,引领国内冶金行业节能减排技术进步,并在国际上处于领先地位。

进入21世纪,北京科技大学能动学科主持完成“低谷电蓄能供暖技术与装备”、“分布式天然气-质子交换膜燃料电池示范电站”、“高导热/绝热介孔异质复合体及热物理效应”等重点攻关项目,在规模化工业电能-热能-化学能高效转换利用和能源材料领域形成显著研发优势。

近10年,北京科技大学能动学科引进了一批能源、材料、化学、电气、信息等领域国际顶级科学家和新生力量,进一步发展了相变储热、电化学储能、热化学储能、智慧能源系统等方向。建立了工业节能与能效经济创新引智基地、国家环境与能源国际科技合作基地、北京科技大学-伯明翰大学能源与环境联合研究和教育中心等国际合作科研平台,通过校内优势学科交叉融合,以及与国内企业和研究机构的产教融合和校企合作,承担了一批国家和省部级重要项目,在规模化储热储冷、储能新材料等领域形成了新的引领优势,某些方向已处于国内领先、国际并跑地位。北京科技大学能源科学与工程学科已进入软科世界一流学科排名前100(并列51-75名)。

在低谷电储热方向,北京科技大学自1997年起,在北京市经贸委的资助下率先开展熔盐储能配方研究;1998年承担了北京市经贸委千万经费级的电储热供暖项目;2009年承担了北京市科委的重大科研项目并于通州区进行了3年的低谷电蓄能供暖示范运行,供热成本与集中供暖相比节省了40%以上。

在规模化储质方向,石家庄铁道大学积极引进海内外高层次人才,组建储能研究团队,包括教授、副教授10余人,实验室面积约2000m2,在大规模液态空气储能领域开展了广泛的研究,包括空气压缩热回收存储利用、空气超低温回收存储利用和空气除湿净化,提出了液态空气储能热电联供技术,发表SCI/EI论文50余篇,申请/授权国家专利10余项,研究成果处于国际领先水平。

在储冷方向,中车石家庄车辆有限公司首次在国际上将先进相变蓄冷技术应用于公铁联运大型集装冷链保温运输单元,并结合自主创新的冷能管控智能算法研制了基于先进相变蓄冷技术的多式联运冷链装备系统。通过与英国伯明翰大学丁玉龙院士团队的合作,重点开展了新型保温技术、相变蓄冷材料及应用技术、充冷装备系统和智能信息系统的技术研究,并基于技术研究成果生产制造了智能蓄冷式温控装备(蓄冷式保温箱、蓄冷式新能源冷链车、蓄冷式预冷库、蓄冷式冷库、蓄冷式智能快递柜)、智能充冷装备以及蓄冷式温控装备智能信息化平台。装备系统通过试运营和批量商业化的应用,目前已累计完成约150万公里的运营里程,12000吨的冷链货物运输,实现碳排放量降低约720吨。装备系统安全、经济、低碳环保、智能可靠的特点不仅得到用户的认可,还受到CCTV、CHINA DAILY等多家媒体的专题报道。2019年11月,基于蓄冷技术的公铁联用冷链技术在英国赫尔化学工程师协会全球颁奖现场获得全球最佳能源奖提名奖、《蓄冷式智能冷链装备》获评第二十一届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖。

(2)高密度储电研究

在液态金属电化学储能方向,北京科技大学属于率先开展研究的第一梯队,目前正在承担国家电网的储能专项。在电化学储能方面开展了近20年的研究,新能源材料研究室在锂离子电池、钠离子电池、全固态电池、液态金属电池、CO2分离与利用技术具有坚实的研究基础,相关研究涉及新能源储能、智能电网储能(电化学电池储电、SOEC制氢储能),电动汽车用电池储能。锂离子电池硅氧负极方面研究具有特色,曾与国际知名公司Umicore合作开展研发工作,并获国家自然科学基金重点项目的支持。固体氧化物燃料电池的研究获国家自然科学基金多项支持,目前正在承担国家重点研发计划。在储能领域发表文章260余篇,获授权专利72项。赵海雷教授是国家教育部新世纪人才,北京硅酸盐学会副理事长,中国硅酸盐学会固态离子学会理事。连续7年入选Elsevier能源材料领域中国高被引学者,培养北京市科协青年托举人才2人,全国优秀博士提名1人,北京市优秀博士论文1人,中国硅酸盐学会优秀博士论文提名1人。

(3)高效储能材料研究

在高效制氢、储氢和储能材料方向,北京科技大学研制了我国第一台10kW级分布式天然气-质子交换膜燃料电池示范电站,并在2008年北京奥运场馆进行了示范。首次提出了甲醇/甲烷重整制氢两段甲烷化深度去除CO工艺流程,研发出甲醇水蒸汽重整制氢PEMFC系统,其工艺主要包括甲醇水蒸气重整+CO低温变换+CO深度去除+PEMFC,并成功开发出了新型的重整制氢催化剂、水汽变换催化剂、CO甲烷化和选择性氧化催化剂。该技术降低重整温度,可实现CO稳定深度脱除;大幅提高重整制氢效率,氢气浓度达到70%以上,发电效率达到45%以上,可实现冷启动和冷热电联产,综合能源效率>95%;重整器主体寿命达到1万小时或者3年以上,示范电站寿命达到10000小时,且电压衰减不大于1%,具有良好的经济性,该技术可用于燃料电池汽车、分布式电站和备用电源。

在低成本高密度储氢技术方向,金开新能科技有限公司开展的“光伏发电-电解水制氢-有机物储氢一体化示范”聚焦于光伏发电行业的绿色电力储能需求,开发光伏发电耦合原位制氢和有机物液体储氢工艺,通过多种方式提高“电-氢”转换效率和系统整体利用率,降低电解槽全生命周期的度电成本,实现“绿氢”对“灰氢”、“蓝氢”的根本替代,以实现氢能常温常压条件下的大规模安全储运。

在高端储能电池负极材料原料评价领域,金开新能科技有限公司以催化油浆、煤沥青和煤液化油渣等原料为研究对象,目的在于获得原料组分和分子层次的组成特征与性质之间的关系,采用超临界轻烃萃取,获得萃取组分性质组成的规律性分布,建立原料性质组成与萃取收率的关联,获得工艺条件对产物分布和性质组成的影响规律,获取关键性质如真密度、膨胀系数等与原料芳烃组成的关系。

在新型储能材料方向,石家庄铁道大学致力于研究能源转化、储存和利用过程的关键材料以提高能源利用效率、储存效率与转化效率。近年来承担国家自然科学基金项目6项,河北省自然科学基金项目6项,获国家发明专利7项,发表SCI/EI论文100余篇。

(4)新型能源系统研究

在太阳能开发、储存与利用方向,英利能源(中国)有限公司是全球领先的太阳能光伏组件制造和太阳能光伏发电解决方案提供商,光伏组件产品和技术研发达到同行业领先水平。建立了覆盖晶体硅生长、硅片切割、光伏电池生产、光伏组件制造、应用系统集成等关键环节的垂直一体化运营模式;打造了包括硅锭、硅片、电池片、组件的生产及应用系统的设计开发等完备的太阳能全产业链生产;以英利中国生产工艺为基础的多晶硅太阳能光伏组件单耗标准,被国家海关总署和国家发改委确定为加工贸易一级国家标准。

申请单位与国内外顶级研究机构开展广泛的技术合作和高端人才培养项目,光伏组件产品和技术研发代表了行业最高水平。英利能源(中国)有限公司与荷兰能源研究中心、挪威材料与化学研究所、北京科技大学等国内外顶级研发机构和高等院校开展广泛的技术合作和高端人才培养项目。近年来,不断加大人才培养力度和研发资金的投入,不断完善企业创新体系建设,高效的技术创新运行机制确保企业自身的科研创新能力。在生产工艺革新和研发技术水平方面有了突飞猛进的发展,掌握了从高质量晶体硅生长、超薄硅片切割、高效太阳能电池、长寿命光伏组件到光伏发电应用系统各个环节的核心技术,光伏组件产品和技术研发代表了行业最高水平,主要工艺装备水平达国际先进,产品技术水平达国际领先。